最近少しづつ増えているのが、アルファベットが入った車のナンバープレートです。

今までは、数字・地域名(都道府県)・ひらがなでした。

最近は、これにアルファベットまで、記載されているナンバープレートもあるんです。

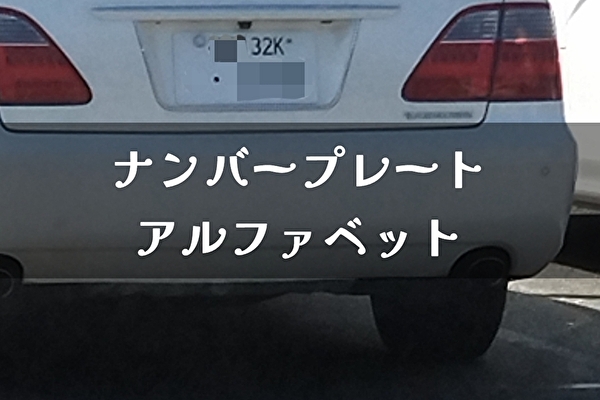

この車のナンバープレートには「32K」と記載されています。

これはどういう意味なのでしょうか?

まずは、ナンバープレートの記載内容をご説明します。

ナンバープレートの見方

日本のナンバープレートのサイズは:330×165mm

上部…「地域名」と「3桁の分類番号」

下部左…「ひらがな1文字」

下部右…「4桁の一連指定番号」

ナンバープレートの歴史

日本のナンバープレートは何度も変更されてきました。

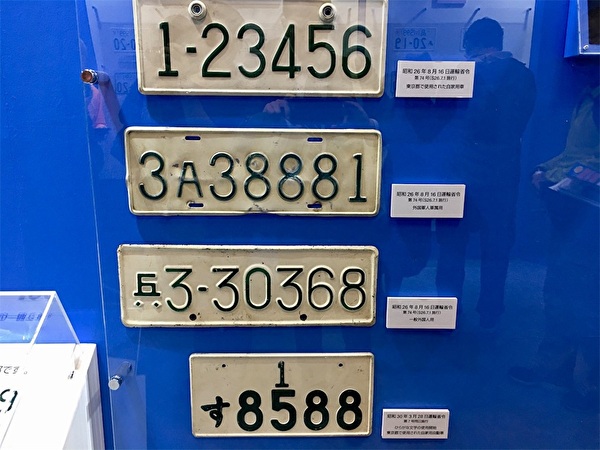

昭和20年代には、横長の欧州のナンバープレートのような形で発行されことがあるものの、昭和30年代には現在とほぼ同じ形に統一されています。

写真の上の3枚のナンバープレートは、昭和20年代で、下は昭和30年のナンバープレートです。

日本は分類番号が「1桁(1950年代以降)」→「2桁(1967年以降)」→「3桁(1997年以降)」に変更されてきた歴史もあります。

ご当地ナンバー

最近はオリンピック・パラリンピック・ラグビーワールドカップにちなんだ「図柄が入ったナンバープレート」がありました。

さらに、「ご当地ナンバー」も2018年に導入されました。

ご当地ナンバー人気ランキング→こちら

アルファベットの導入

ナンバープレートのニュースとしてもうひとつ挙げられるのが、「分類番号へのアルファベットの導入」です。

「分類番号」の3桁のうち、下二桁にアルファベットを表記できるようにするものです。

これは2017年1月に国土交通省が施行したもので、2018年1月から実際にナンバー交付されています。

なぜ、こんな制度が必要になったのか?

1999年にはじまった希望番号制度の普及により、いくつかの数字に人気が集中したためです。

誕生日や記念日などに由来する数字であれば、まだ在庫に余裕はありますが、地域によって「・・・1」や「・・・8」などは、抽選となり、事態は切迫していました。

そこで、アルファベット26文字の中から「A」や「C」、「F」など10文字を選択、分類番号の下ふた桁に導入できるように制度を変更。

ちなみに、B(ビー)やI(アイ)、O(オー)など16文字のアルファベットは、数字と混同する恐れもあるため欠番となっています。

アルファベット10文字

導入されたアルファベットは「A・C・F・H・K・L・M・P・X・Y」

この分類番号を指定することはできません。