冷凍していた肉や魚の解凍方法を間違うと危険です!

食中毒を起こすこともあるため、正しく解凍することが大事。

それだけでなく、食材の美味しさを保つためにも、解凍は重要なんですよ。

そこで今回は、肉や魚の食中毒の危険性と、正しい解凍方法を解説したいと思います。

魚の常温解凍は危険

魚を常温で解凍するのは危険!

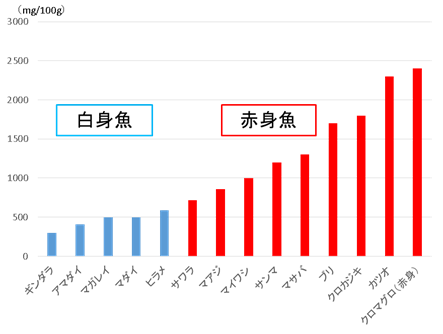

特に、青魚には「ヒスチジン」が多く含まれており、常温で放置しているとヒスチジンからアレルギーの原因物質となる「ヒスタミン」が生成されます。

一度作られたヒスタミンは熱に強いため、加熱しても消えません。

大量にヒスタミンが生成された魚を食べてしまうと、食中毒を起こします。

ヒスタミン食中毒の症状

抗ヒスタミン剤

※ 食中毒の原因はヒスタミン中毒以外にもありますので、原因が分からない場合は薬の服用はおすすめできません。

ヒスタミンによる食中毒の症状は、食物を食べた直後から1時間以内に、顔に蕁麻疹(じんましん)が出現します。

特に、口・耳たぶ周辺が赤くなり、頭痛や発熱などが起こります。

重症化することは少ないですが『抗ヒスタミン剤』を飲んで、医療機関に相談しましょう。

※赤身魚=青魚(背中が青くて、赤身の魚のことを青魚といい、価格が安く、大衆的な魚が多い)

ヒスチジンが多い魚は、マグロ・カツオ・クロカジキ・ブリ・マサバ・サンマなどです。

魚を解凍する際は、冷蔵庫の中でゆっくり解凍するようにしましょう。

ヒスタミン食中毒の予防

ヒスタミンの生産菌の増殖を抑えるために、魚を購入したら、速やかに冷蔵庫で保管しましょう。

釣った魚は、クーラーボックスに入れて保管します。

また、ヒスタミンを作る菌はエラや消化器官に多くいるので、エラや内臓は早めに除去してください。

鮮度が落ちた場合は、加熱しても危険なので処分しましょう。

口に入れた時に刺激を感じた場合も食べずに処分しましょう。

ヒスタミン食中毒の症状は、食べた直後~1時間以内に、顔面・口の周り・耳たぶが赤くなり、頭痛・蕁麻疹・発熱が起きますが、重症になることは少ないようです。

カニの食中毒

カニなどの魚介類を食べて「腸炎ビブリオ菌」による食中毒が多く発生しています。

「腸炎ビブリオ」は塩分を好み、他の菌よりも増殖のスピードが速いのが特徴です。

通常は塩が含まれると、菌が増殖しないことが多いですが「腸炎ビブリオ」だけは、海水濃度の3~4%が最適な環境になります。

「腸炎ビブリオ」は海の中にいる菌で、生の魚介類に存在しています。

腸炎ビブリオによる症状

腸炎ビブリオ菌による食中毒の潜伏期間は約12時間で、主な症状は強い腹痛と水溶性・粘液性の下痢、血便などが起こります。

下痢は数回~数十回あり、発熱・嘔吐・吐気なども見られます。

症状は1日~2日ほどで治まりますが、高齢者の場合は低血圧などで死に至る例もあります。

腸炎ビブリオを防ぐ

食中毒を起こさないためには、温度管理・流水・加熱で予防することができます。

20℃を超えると、増殖のスピードがましますが4℃以下は増殖しません。

腸炎ビブリオ菌は真水に弱いので、水道水で洗浄すると菌の数は減少します。

また、熱にも弱いので、60℃で15分以上の加熱で死滅します。

カニによる失敗

茹でガニを食べて、食中毒が起る事例もあります!

茹でているので魚介類に存在する「腸炎ビブリオ菌」は死滅しているはずですがなぜでしょう?

実は、茹でたカニをお皿に乗せる時に、手に付着した「腸炎ビブリオ」がカニに移って菌が増殖してしまったのです。

魚介類は生で食べることもあるので、生・加熱したもの管理が適切でないことも起こる可能性がありますので、皆さんもご注意ください。

カニを茹でた後はすぐに食べれば問題ありませんが、早めに茹でて粗熱をとるために、放置するという行為が危険です!

カニを茹でたらかさ張るから、冷蔵庫に入らない…

冷蔵庫に入れると、食べる時に冷えて美味しくない…

このように、思う方も多いでしょう。

常温で放置すると、菌が繁殖する危険がはらんでいます。

肉の解凍

肉の場合は、魚と違ってブロック売られていることが多いので、解凍に時間がかかりますね。

もし、常温で自然解凍した場合は、ドリップという汁が出て、うま味が逃げてしまいます。

さらに、解凍された部分からは菌が繁殖するので食中毒の危険もあります。

肉の解凍の場合は、冷蔵庫で時間をかけて、自然解凍するの正しい方法です。

急いでいる場合は、電子レンジで半解凍するのがおすすめです。

100gなら20~30秒レンジにかけると、適度に硬さが残っているので、包丁が入りやすくなります。※ 包丁が入らない場合はさらに10秒再加熱してください。

肉にいる菌

私たちが日常よく食べるお肉に「牛肉・豚肉・鶏肉」がありますが、牛肉は生で食べれるけど、豚と鶏は生で食べたらいけないことを、学校教育でも教わります。

基本的には、牛・豚・鶏すべてに菌は存在しています。

特に、腸管内に菌が存在しているため、加工する際に肉に付着する可能性が高く、生で食べることができません。

しかし、牛肉の場合は解体方法の手順で、肉の中まで汚染されることが無いので、生で食べることができます。

以前、焼き肉店などで、生の牛肉を「ユッケ」として提供していた店が多くありました。

2011年に、有名焼き肉チェーンで、ユッケによる食中毒で死者が出でたことで、処理方法が厳しくなったため、提供する店がほとんどなくなりました。

事件の原因は、菌が付着しているブロック肉の周りをそぎ落とすことなく、お客に提供したためでした。

牛肉に菌が無いと思っている一般消費者が多くいますが、処理方法を間違うと、とても危険なので食材を扱う際はご注意ください。

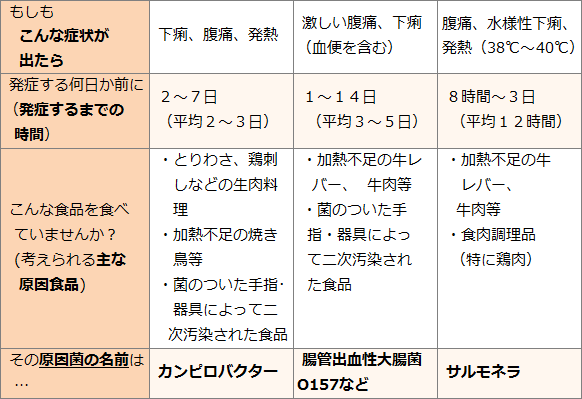

生肉が原因で食中毒を起こす菌には、「カンピロバクター・大腸菌O157・サルモネラ菌」などがあります。

食中毒を避けるためには、中心部を75℃で1分間以上加熱してください。

食中毒防止マニュアル

- 多くの細菌は20~50℃で増えやすい

- 細菌は約37℃で最も増えやすい

- 10℃以下で細菌の増殖が低下

- 60℃以上で多くの細菌は死滅

- 75℃以上1分以上加熱で大半の細菌死滅

- 加熱後は30分以内に20℃以下!

- 加熱後は1時間以内に10℃以下!

食中毒を防ぐためには、水分・栄養・温度が重要な要素になります。

その中で最も重要なのは温度です!

細菌の種類によって異なりますが、多くの細菌は20℃~50℃で増えやすく、特に食中毒を起こす細菌の多くは約37℃で最も増加します。

10℃以下では細菌の増殖は低下するので、料理を保管する時は冷蔵庫に保管するようにしましょう。

※ 冷蔵庫の温度…2~6℃

また、細菌を死滅させるために加熱時間も重要となります。

60℃以上で多くの細菌が死滅。

中心温度が75℃で1分以上加熱することで殆どの細菌を殺すことができます。

しかし、一部の細菌では芽胞(ほうし)を作って生き残るため、加熱後に料理が冷える過程で50℃に達すると、細菌の増殖が進みます。

50℃の温度から20℃までを一気に下げることで、食中毒を抑制できます。

基準は30分以内に中心温度を約20℃まで下げる、または1時間以内に中心温度約10℃まで下げる。

※厚生労働省「大量調理施設衛生管理マニュアル」

家事全般

掃除・洗濯

服・靴

・毛玉取り

メルカリ

・メルカリ出品の注意点

・メルカリ売上金没収

・メルカリ悪評を防ぐには?

・メルカリ暗黙のルール

・メルカリ偽ブランド

ニオイ

虫

・ダニ対策

お金

・家計簿

電化製品

料理の雑学

野菜

食中毒

肉

・ 肉・魚の解凍方法

・ 最強卵レシピ

料理の豆知識

・ 時短料理の仕方

・ 金属を含む食品

キッチン雑学

キッチン雑貨レビュー